Sezai Karakoç ou la rencontre avec l’autre

Une contribution de Laurent Mignon

09.02.2022

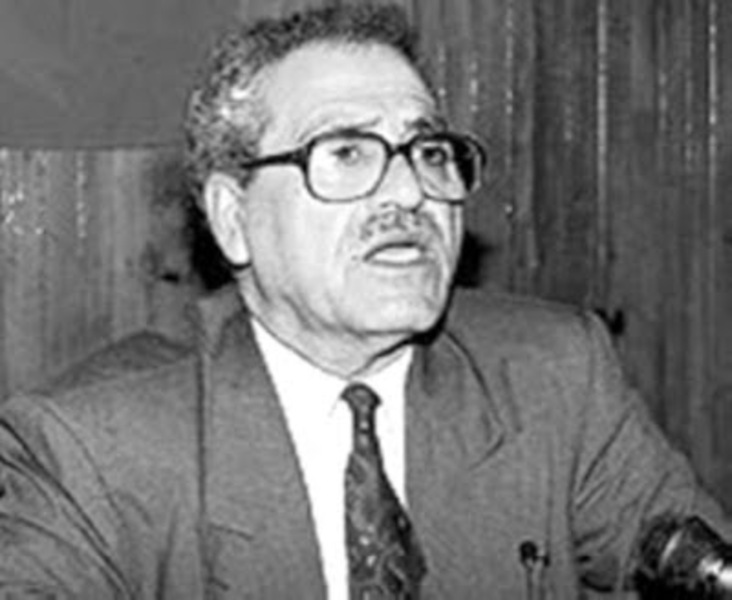

Le 30 mars 1958 paraissait dans l’hebdomadaire turc Pazar Postası (Le courrier du dimanche) une traduction du poème « La vierge à midi » de Paul Claudel. Une bien étrange publication dans un journal qui se voulait être le point de rencontre de l’avant-garde littéraire et qui plus tard irait jusqu’à se définir comme étant le « journal de la jeunesse révolutionnaire ». Plus étonnant encore était le nom du traducteur : Sezai Karakoç, le poète et penseur islamiste, décédé le 16 novembre 2021 à l’âge de 88 ans.

A l’époque, Karakoç était proche des milieux nationalistes religieux autour de Necip Fazıl Kısakürek et de sa revue Büyük Doğu (Le grand orient) et avait même collaboré à l’éphémère revue anticommuniste Komünizme Hücüm (A l’assaut du communisme). C’est dire que la collaboration entre Karakoç et l’hebdomadaire de gauche allait toujours être malaisée. En fait, elle avait été le fruit de son amitié avec le poète Cemal Süreya, qui s’est toujours défini comme démocrate de gauche. Comme Süreya, Karakoç faisait partie de cette génération de poètes née dans les régions majoritairement kurdes du pays qui allaient défier les élites littéraires des grandes villes de l’ouest. Néanmoins, ce genre de collaboration et d’amitié était rare dans une Turquie profondément déchirée durant la guerre froide et ne pouvait guère durer.

Pourtant la poésie de Karakoç est d’une certaine façon une poésie de la rencontre. Marquée par le modernisme de la mouvance İkinci Yeni (Le second renouveau), sa poésie explore la condition humaine à partir d’une perspective résolument musulmane. L’amour, le temps et la mort sont au cœur de ses poèmes, mais aussi la vie urbaine. Le vers libre y rencontre les rythmes et cadences de la prosodie classique ottomane. Et l’ Öztürkçe, le « turc pur » purgée des éléments arabes et persans, une novlangue créée dans le laboratoires de l’Institut de la langue turc, épouse la langue hybride de la tradition littéraire ottomane. En fait le tout a pour but de signifier la pertinence du message islamique pour la modernité et affirme la présence de Dieu dans le monde, une approche qui poussa Karakoç à écrire une version moderniste de l’histoire de Leyla et Madjnoun. L’amour fou, donc.

Toutefois l’on ne peut nier que ses écrits théoriques et politiques étaient marqués par un certain sectarisme rendant difficile la rencontre et le dialogue avec ceux qui pensent autrement. Toutefois sa critique de l’occidentalisation de la Turquie et du (néo-)colonialisme ne peut être réduite à un anti-occidentalisme primaire. Il s’interroge sur la place du christianisme dans la pensée et la littérature européennes et tire des conclusions qui ne sont pas sans intérêt : « Kierkegaard est chrétien, mais plus que le credo originel du christianisme, il aime et en célèbre la contestation, le péché et le scandale. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est à couteaux tirés avec l’église officielle. Peut-être bien que Tolstoï est le seul vrai chrétien, mais lui, on l’a excommunié. Qu’en est-il de François Mauriac et de Claudel, direz-vous. Le sujet perpétuel de Mauriac, c’est le ‘péché originel’, l’instinct pécheur. Plus que le christianisme, c’est la négation du christianisme qui le maintient en vie. Il ne reste donc guère que Claudel pour la papauté et l’Eglise » (Dirilişin Çevresinde [2ème éd., 1975 (1967)], p.132).

Certes, on peut lui reprocher l’un ou l’autre raccourcis, mais Karakoç aura eu le grand mérite de chercher à comprendre, dans tous les sens du verbe, certaines formes de l’altérité. Ce n’est donc pas seulement un grand poète qui a marqué la poésie turque du 20ème siècle qui s’est éteint. Ses écrits de pensée sont un rappel que l’islamisme est pluriel et peut être ouvert au monde. Comme il l’écrivait si justement : « Notre but est d’allumer une allumette. Non pas pour mettre le feu au monde, mais pour contribuer, à notre manière, à l’allumage du flambeau qui réchauffera le monde » (Batı Şiirlerinden [5ème éd., 2005 (1976)] p. 9).

Pr Dr Laurent Mignon, Professeur affilié à la LSRS