Ars bene credendi – pour une pistologie critique et inventive

En partant de l’hypothèse méthodologique sur la sécularisation triomphante, le projet de recherche Ars Bene Credendi repense la vocation de la réflexion théologique. Car la « sécularisation » n’implique nullement la disparition du croire. Tout au contraire, le processus de sécularisation va de pair avec une dissémination aveugle de différents types de rapport croyant que l’homme entretient au monde, à l’histoire et à l’entourage socio-culturel. Or, ceci exige de la transformation de la théologie aussi bien en critique du croire qu’en herméneutique, source de sens pour un croire qui fasse du bien.

Sous un ciel vidé par le processus de la sécularisation, où l’homme ne peut que s’orienter à l’aide d’une myriade de régimes de croire – aussi bien économique, médiatique ou politique que spirituel, philosophique ou religieux –, que faire de la théologie et de la tradition judéo-chrétiennes ? La théologie ne devrait-elle pas se réinventer comme pistologie, critique et herméneutique du croire ? Et la tradition, ne devrait-on pas la comprendre comme un « inventaire » toujours encore à réinventer ?

Le titre Ars Bene Credendi est un clin d’œil à la fois à la rhétorique, à la philosophie et à la théologie. En rhétorique, c’est l’ars inveniendi qui s’occupe de l’invention d’arguments, de thématiques ou de idées, qui ensemble constituent un discours persuasif. En philosophie, l’ars bene vivendi apprend le savoir-vivre de manière réfléchie et saine. En revanche, en théologie, un ars credendi reste encore à inventer. C’est dans cette perspective que le projet Ars Bene Credendi envisage le développement d’une « théologie inventive » en forme d’un lexique topique.

Trois objectifs définissent la recherche :

- la conception d’un lexique des termes et des biographies inspirant une théologie inventive,

- le développement d’une « critique du croire », sous le titre provisoire de « pistologie philosophique »,

- l’herméneutique et la déconstruction appliqués des discours concrets du « croire » (par exemple celles de la croyance monétaire réalisées en 2018 sous le titre Money-theism).

Le projet Ars Bene Credendi se développe s’inscrit dans le cadre de la convention de collaboration signée entre la Luxembourg School of Religion & Society, la Faculté de théologie et des religions de l’Université Libre d’Amsterdam et le Séminaire Mennonite qui en fait partie. Dans ce cadre, le Pr Doude van Troostwijk, professeur à la LSRS et détenteur de la Visiting Chair pour la Théologie libérale et inventive installée au Séminaire Mennonite à la VU, dirige le projet. Le Dr Marius van Hoogstraten, affiliate researcher à la LSRS, se focalise sur l’invention des communautés religieuses dans l’histoire et les stratégies établies pour garantir leur persistance.

Autour du projet central, plusieurs projets de recherche de (post)doctorants se présentent : une enquête sur la phénoménologie du croire dans l’œuvre de Michel Henry, une critique du rapport entre le croire et l’expérience corporelle chez Paul Ricoeur, l’élaboration du concept « théo-poétique » de la foi (faith) selon Richard Kearney et Merold Westphal, une théologie pour le « chercheur spirituel » basée sur la théologie non-dogmatique de Gordon Kaufman.

Annuellement, différents types de rencontres – colloques, workshops, cours… – sont organisées.

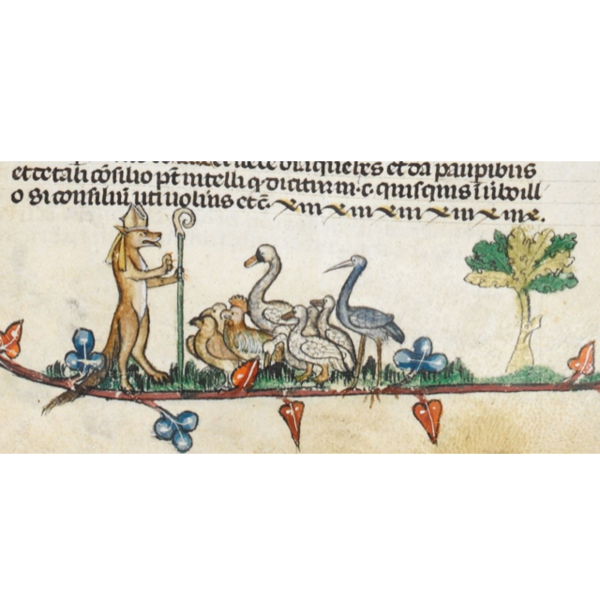

Photo à droite : Anonymous, Reynard the Fox wearing a mitre preaching to the geese and other birds, France c. 1300-c 1340

from: British Library, Royal MS 10 E IV, fol. 49v. Public Domain.